Précédemment…

Après une préparation de plusieurs mois, je suis arrivée en Inde début septembre. Dans la ville de Leh, j’ai fait la connaissance des Ladakhis qui m’accompagnent dans ce trek [Ladakh – partie 1]. Durant les premiers jours de marche, j’ai franchi plusieurs cols et j’ai progressé dans des vallées profondes et pluvieuses encombrées de nuages [Ladakh – partie 2]. Le ciel s’est finalement dégagé pour laisser place à des plateaux sans fin balayés par le vent [Ladakh – partie 3]. Il me reste quelques jours pour rejoindre le Tso Moriri, un immense lac d’altitude qui marque la fin du périple.

18 septembre (jour 18) – Le camp est installé à 4700m. Sans nuage, les nuits sont toujours aussi froides. Au petit matin, l’humidité dégagé durant le sommeil s’est cristallisée à l’intérieur de la toile de tente. Mes gourdes quant à elles sont impossibles à ouvrir, leurs bouchons sont figés par le gel.

Je quitte la vallée du lac Kar en passant par un col sans nom (4950m). Pierre et Sonam boivent un jus de fruit près du latsa et des cornes de bharal. Je passe au pied de montagnes dont les pierres scintillent dans une lumière douce et dorée.

Le beau temps est au rendez-vous toute la matinée mais le ciel se couvre en arrivant au camp où nous restons 2 nuits (Rajun Karu, 4950m). L’hiver approche, pourtant quelques nomades sont encore installés. Chaque matin, ils accompagnent leurs centaines de bêtes pâturer dans les environs et reviennent le soir dans un tumulte de clochettes.

Je suis presque à 5000 mètres, il est à peine 15h, le soleil a déjà disparu et il fait 4°C à l’abri du vent sous la tente. Entre quelques tasses de thé sucré, Chombel et Sonam nous apprennent à faire des momos, des raviolis tibétains cuits à la vapeur et fourrés aux légumes.

Dans cette région encore peu touristique, les toilettes sont rares, même sur les espaces de campement. Trouver de l’intimité alors que le regard porte à des kilomètres s’avère souvent compliqué. Dans le meilleur des cas, 3 plaques de fer rouillées entourent une fosse et permettent de se soustraire à la vue de tous, sinon, il faut aller particulièrement loin. Dans cet univers froid et désolé, entourée d’hommes bien que respectueux, j’ai vite appris à ruser pour trouver un angle mort à distance raisonnable derrière une tente. Je ne me lave plus dans les ruisseaux depuis plusieurs jours à cause du vent alors je dispose une petite bassine souple faite en tissu étanche et je me place à l’abri sous l’abside de la tente. Les tâches quotidiennes les plus simples demandent un peu d’inventivité et une application certaine : ne pas renverser l’eau, préparer de quoi se changer pour ne pas être frigorifiée, ne pas perdre ses affaires dans la semi pénombre de la tente…

19 septembre (jour 19) – Cette nuit-là n’a pas été une partie de rigolade… Mon sommeil a été dérangé par les aboiements répétés des chiens des nomades. Sans raison apparente, les canidés ont papoté dans l’obscurité. Le froid aussi m’a réveillée à plusieurs reprises. En me levant, je trouve l’une de mes gourdes métalliques explosée sous l’effet du gel. Dès les premiers jours, le froid fait partie intégrante du voyage. C’est, sans hésitation, le septième compagnon de la bande. La journée, il offre des paysages désertiques et minimalistes. La nuit, il couvre de givre les parois de la tente et fige les cours d’eau. Sa morsure contraint le vivant et façonne le relief. Allié à l’eau qui s’infiltre dans les fissures, il est capable de fracturer la roche de la même manière qu’il fait exploser une gourde. Cela fait 13 jours que je suis partie et ma peau elle aussi se craquèle, le bout de mes doigts se crevasse, mon visage s’assèche. Le froid s’immisce partout, et ce matin là, à 4950 mètres d’altitude, il me traverse les os. Je suis debout une heure plus tôt aujourd’hui, il est 5h30 : le Barma La, un col à 5780 mètres en aller-retour m’attend.

À mesure que je gagne en altitude, les quelques petites boulettes jaunes de lichen qui s’accrochent à la roche se font de plus en plus rares, puis disparaissent complètement. Un univers austère et minéral m’entoure. Sonam, sans doute le plus entraîné du groupe, souffre d’un mal de tête pendant l’ascension. Je m’arrête régulièrement pour économiser nos forces, boire quelques gorgées d’eau, mâchouiller des fruits secs. Ces courtes pauses sont bénéfiques à tout le monde bien qu’elles coupent le rythme de la montée. Je peine à retrouver ma cadence, mes jambes sont molles à chaque reprise. L’écharpe que je plaque devant ma bouche pour protéger ma gorge de l’air froid m’essouffle encore davantage. Les derniers cent mètres dans la pierraille demandent de l’effort et de la concentration, le sol n’est pas stable et roule sous les pieds.

Deux immenses glaciers s’étirent de part et d’autre du col. 5780 mètres. C’est une joie indescriptible d’y être. Un instant au cours duquel se mêlent fierté et humilité. J’ai beau être minuscule face aux montagnes, j’ai la sensation d’avoir accompli un exploit à l’échelle de ma propre existence.

20 septembre (jour 20) – Malgré le froid, je dors d’un sommeil de plomb ! Aujourd’hui, deux cols se trouvent sur l’itinéraire : le Kyamayuri La (5430m) et le Kostse La (5380m).

Je marche dans une belle vallée dorée dont les courbes rebondies me font penser à des dunes de sable. Il fait plutôt beau, du vent et du soleil, comme d’hab’ !

Nous arrivons au lieu du bivouac (Kyama Yogma, 5150m). Il n’y a pas de ruisseau ce soir. Dans le ravin au pied des tentes, une résurgence forme une petite flaque translucide dans laquelle de grosses bulles d’air remontent à la surface. Un souffle glacial glisse sur l’arrondi des monts et je jette un coup d’œil autour de moi, je ne me lasse pas de ces paysages dépouillés. Je me faufile sous la toile blanche, le soleil réchauffe l’intérieur de la tente, Sonam cuisine déjà pour le dîner et m’accueille d’un sourire. Je m’installe sur le matelas en mousse près de lui. Il me propose du thé, je verse deux cuillères de sucre dans la tasse qui me brûle les doigts. Ces habitudes et ces petits gestes simples sont des plaisirs que je savoure chaque jour.

Couverture à carreaux sur les genoux et bonnet vert sur la tête, Sonam est assis en tailleur derrière ses casseroles plusieurs heures tous les jours. Chombel fait des va-et-vient avec sa casquette et ses lunettes de soleil pour lui apporter tout ce dont il a besoin. Iché, avec sa grosse doudoune et son bonnet noir, vaque à ses occupations et rentre toujours de bonne humeur sous la tente. Les visages ridés des Ladakhis sont marqués par les années écoulées et par les exigences de leur terre. À l’image de leurs montagnes, quelque chose de rude émane d’eux et leur donne parfois un air sévère, mais lorsqu’ils sourient, tout leur visage cuivré de soleil s’éclaire.

21 septembre (jour 21) – Aujourd’hui, c’est notre dernière étape alors je traîne. Chaque minute est précieuse, le bout de ciel éclatant, les jeux d’ombre des nuages, les glaciers éblouissants, les cristaux de glace dans le ruisseau, le troupeau de yaks qui avance lentement.

Dès notre arrivée à l’aéroport de Leh il y a 18 jours, Tundup (qui a organisé la partie logistique du voyage) nous a offert à tou·te·s une khata. Avec cette écharpe blanche, il nous souhaitait un bon voyage. J’accroche la mienne sur le dernier col, le Yalung Nyau La (5430m).

Nous installons notre camps près du village de Korzog aux abords du Tso Moriri (4550m). Sonam a cuisiné des petits pois aux cubes de fromage que j’adore et Chombel a décoré un gâteau avec de la confiture. C’est le dernier soir et l’ambiance a changé sous la tente blanche. J’ai l’impression de ne pas vraiment savoir comment me comporter, que je suis un peu gênée par la séparation imminente…

« Trouver son double – La plus belle façon d’avoir un double est d’entrer en résonance avec un paysage. Au Ladakh, pays des cols étincelants, j’ai trouvé des pierres couleur aubergine striées de turquoise et des sommets cristallins ; un air qui décape les poumons autant que les neurones ; des lichens râpeux et des plantes veloutées ; des lacs d’un bleu lapis-lazuli et des nuages de poussières au dessus des cavalcades de bharals ; des cairns et des drapeaux de prières ; des chemins sinuant vers des nids d’aigles ou vers des oasis aux peupliers frétillant de lumière. »

Élisabeth Foch-Eyssette, On ne peut pas toujours voyager mais on ne peut pas toujours rester au même endroit.

22 septembre (jour 22) – Avec les nuages qui se sont installés et la perte d’altitude, j’ai eu chaud pendant la nuit ! À mon réveil, le lac est invisible dans la brume. Après le petit-dej, j’aide à ranger le camp et je salue Daniel, Iché et Sonam qui vont continuent leur voyage. Avec Chombel et Pierre, nous grimpons dans un 4×4 à 8h qui nous emmène à Leh.

Sur la route du fleuve Indus, nous croisons de nombreux travailleurs indiens pauvres venus de la province du Bihar et des femmes Ladakhies qui complètent les revenus du foyer en travaillant sur les chantiers dans des conditions de précarité effroyables. Nous traversons plusieurs « villages » qui sont en fait des camps militaires. L’armée est le premier employeur de la région.

Après 5h30 de trajet, nous marchons d’un pas rapide sous la pluie dans les rues de Leh pour rendre visite à Tundup dans son agence. L’absence de soleil nous condamne à une douche… tiède… froide !

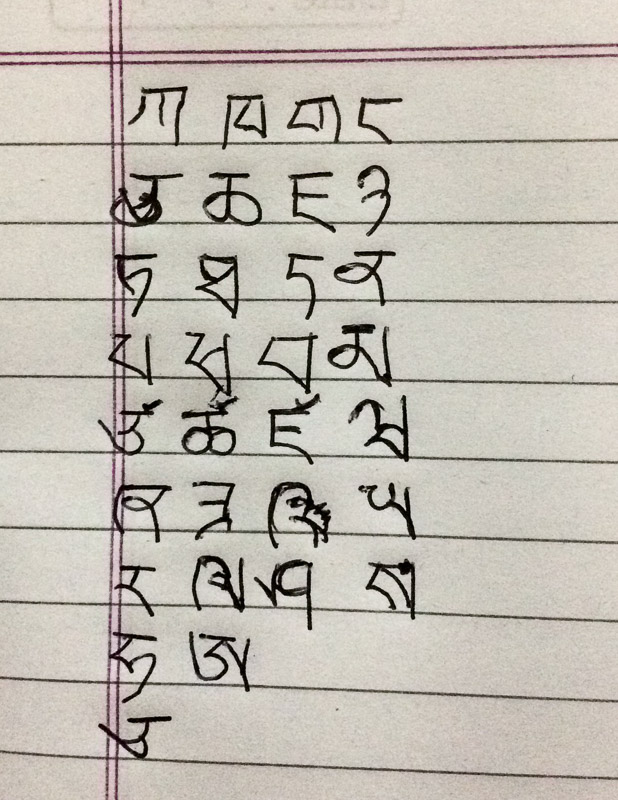

23 septembre (jour 23) – Le réveil sonne à 5h pour prendre la direction de l’aéroport de Leh. Il pleut sans arrêt depuis hier et tous les vols sont retardés. Avec Pierre, nous nous asseyons par terre et nous attendons trente minutes, une heure, une heure et demie… On la sent mal cette affaire ! Les gens s’occupent dans l’aéroport bondé, et un groupe de touristes japonais joue aux cartes avec un jeune moine. À 11h, une voix dans les hauts parleurs annonce que tous les vols du jour sont annulés. Nous voilà repartis à l’hôtel alors que la pluie continue à tomber. Vers 14h, nous allons manger des soupes et des momos dans le restaurant tibétain que nous adorons. Le gérant nous reconnaît, Pierre fait sensation : son prénom signifie « marmotte » en tibétain, et ça fait rire tout le monde. L’après-midi passe lentement dans l’hôtel non chauffé. Pierre lit, je m’entraîne à écrire en bodyig.

24 septembre (jour 24) – Rebelote ! La sonnerie nous réveille à 5h pour partir à l’aéroport, mais cette fois-ci, on ne nous laisse pas rentrer car les vols du jour sont prioritaires. Il ne pleut plus à Leh, par contre, les pistes inondées à Delhi perturbent considérablement le trafic aérien. Notre vol semble prévu dans l’après-midi. Nous patientons dehors devant les portes closes, il fait à peine plus de zéro… Heureusement, l’armée nous permet d’attendre au chaud dans le bâtiment vers 10h ! L’attente est interminable. L’aéroport brasse les touristes et les locaux, les cultures se mélangent et se confrontent. En quelques heures à peine, je suis, à plusieurs reprises et pendant de longues minutes, fixée du regard ou salement dévisagée par des « indiens du sud ». Que Pierre soit assis à côté de moi ne fait aucune différence. Tous les Indiens n’adoptent bien sûr pas le même comportement, mais cette expérience en dit long sur le rapport aux femmes et sur la place qu’elles « doivent » occuper dans la société indienne : elles sont considérées comme des êtres inférieurs et sont en même temps des objets sexuels ardemment désirés. Dans un pays où la sensualité est omniprésente dans le cinéma de Bollywood et où la pornographie a envahi le marché, on ne parle pourtant jamais de sexualité, ce qui entraîne une frustration sexuelle inimaginable. S’y ajoute une pénurie de femmes à cause des avortements sélectifs… Les mentalités changent petit à petit mais il reste encore énormément à faire. Dans les montagnes ladakhes, la condition de la femme n’est pas à idéaliser mais elles sont considérées au même titre que les hommes.

Nous embarquons avec soulagement à… 16h ! Il était temps, car notre premier vol international décolle le lendemain matin. Une dernière vision des montagnes himalayennes avant d’arriver à Delhi. Nous avions à l’origine prévu de visiter un peu la ville mais nous arrivons à la tombée de la nuit et nous décidons de dormir dans l’aéroport. Allez, on ressort les duvets ! Je me sens bousculée dans la foule environnante, dérangée par les regards indécents, remuée par le dîner qui est mille fois trop épicé pour moi. Où sont les montagnes tranquilles, les sourires lumineux des Ladakhis et les bons plats de Sonam ?

25 septembre (jour 25) – Il est 10h et nous embarquons avec Finnair. C’est parti pour 8 heures de vol au cours desquelles nous survolons le Pakistan, l’Afghanistan, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, la Russie. La courte escale à Helsinki est tout juste suffisante pour sauter dans l’avion vers Paris où nous arriverons le lendemain !

Épilogue

Je suis partie 26 jours. 26 jours de voyage. Dont 17 jours de marche. Quand j’y pense, objectivement, ce n’est pas si long… et pourtant, j’ai l’impression que des mois se sont écoulés là-bas. Ces immensités m’ont immédiatement subjuguée, légèrement intimidée, et elles sont rapidement devenues familières. Cela m’a plu de penser que j’avais, d’une certaine manière, apprivoisé ces espaces infinis. D’y passer des jours et des nuits les rendaient moins hostiles. Les habitudes m’ont sans doute donné l’illusion d’une certaine maîtrise, mais je me rends compte en écrivant ces lignes qu’il n’en est rien. Je n’ai dominé ni l’altitude, ni le vent, ni le froid, ni le soleil. Je n’ai fait qu’éprouver mes propres limites. Au fur et à mesure des journées qui passaient, c’était mon propre paysage intérieur que je recomposais. Avec l’altitude, j’ai dû réapprendre des gestes aussi simples que de marcher, de bouger, d’accorder mes mouvements. Mon corps a dû réaccorder un mécanisme vital et instinctif, celui de respirer. Chaque jour, sous la tente blanche, j’ai balbutié des mots maladroits, j’apprenais à parler le ladakhi. Ce voyage m’a ramenée dans un état proche de l’enfance. J’étais comme une petite fille sans repère, minuscule dans des paysages démesurés et austères, une petite fille qui apprenait petit à petit, qui grandissait. Lorsque j’ai quitté ces montagnes, j’ai eu l’étrange sensation de me séparer d’un être cher, d’une amie, d’un parent, et cela m’a émue aux larmes. J’ai pleuré dans le 4×4 qui me ramenait à Leh. Je ne retournerai sans doute jamais dans ce pays des hauts cols.

Aujourd’hui, je me rappelle encore des roches ocres, roses et noires, j’entends toujours le souffle entêtant du vent et les rires apaisants des Ladakhis. Je peux sentir le piquant du soleil sur mon visage et le froid qui s’est imprégné dans ma chair. Je suis rentrée à Paris mais j’ai emporté ces montagnes avec moi, comme le plus précieux des trésors.